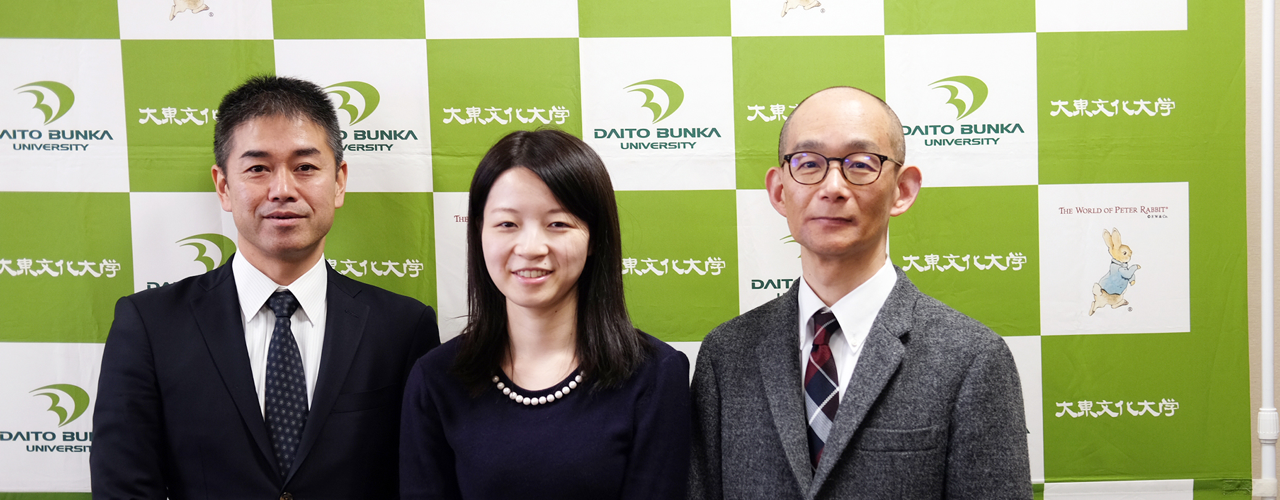

2018年度に創立95周年を迎えた大東文化大学は、職員間のコミュニケーションツールとしてLINE WORKSを導入。緻密な情報共有体制を築いて業務効率を高め、学生への情報発信にも活用しています。働き方改革推進のためのワーキンググループにおける勉強会や議論にもトークやビデオ通話を駆使し、部署横断的なコミュニケーションの促進に役立てています。

学園の概要と皆さんの役割をご紹介ください。

梅沢さん :

学校法人大東文化学園は、「東西文化の融合をはかり、新たな文化の創造をめざす」という建学の精神のもと、大東文化大学、大東文化大学第一高等学校、大東文化大学附属青桐幼稚園の3つの学校を設置しています。常務理事・事務局長 総合企画室長である私は、法人の意思決定プロセス、財政や事務組織、職員人事など、学園全体の管理運営について、理事長を補佐しマネジメントする立場にあります。

渡邊さん :

学園総合情報センター事務室 主査として、ネットワーク、サーバー、基幹システム、クライアントPCなど、学園内の情報システムやIT機器全般の導入・保守・運用管理を行っています。

前川さん :

大東文化大学に置かれた教職課程センターでは、教員免許などの資格取得と、教員としての就職をサポートしています。同センターに所属する私は主に、教員採用情報や、学校現場で行われる学習支援等のボランティア募集情報を取りまとめ、教員を目指す学生に発信する業務を担当しています。

導入前の課題とLINE WORKS選定に至った経緯を教えてください。

渡邊さん :

学生の個人情報を扱う事務職員が使用するPCはセキュリティ保護のためイントラネットにしかアクセスできず、学外への持ち出しも原則禁じられています。そのことが業務効率を妨げる要因となっていたため、外出先でも必要な情報にアクセスでき、職員同士がコミュニケーションを図れる環境を整備する必要性を感じるようになりました。

前川さん :

教員を目指している学生に向けて、教員採用情報を学内ポータルサイトと紙の掲示物で発信していますが、教職課程センターの掲示板に掲出する情報は学生の目にあまり触れません。そこで、作成や貼り替えに手間を要する掲示物に代わる、効果的な情報発信の手段を模索していました。

渡邊さん :

複数のツールを比較検討し、若手職員を中心にユーザーが多いLINEと同様の使い方ができるLINE WORKSに注目。特別な導入教育が必要なく、運用管理の負担も小さいことから導入を決定しました。

学校でのLINE WORKS導入に際し、特別な運用ルールを整備されましたか。

渡邊さん :

学生の個人情報に関連する記述を禁止するなどの利用規定を策定し、説明会やLINE WORKSのホーム、学内イントラネットなどで周知しました。その一方でLINE WORKSの活発な利用を促進するため、管理者側による細かな縛りは極力排除するようにしています。

業務のペーパーレス化を図る目的で全専任職員にiPadを支給するタイミングと重なったことから、LINE WORKSアプリはキッティングして配布しました。iPadが配布されない専任以外の事務職員には、個人のスマホなどでのLINE WORKS利用を許可しています。iPadも原則として学外に持ち出せないことから専任職員にもBYODを認め、いつどこにいても情報共有や業務連絡ができる環境を整えました。

LINE WORKSの具体的な活用シーンと効果を教えてください。

梅沢さん :

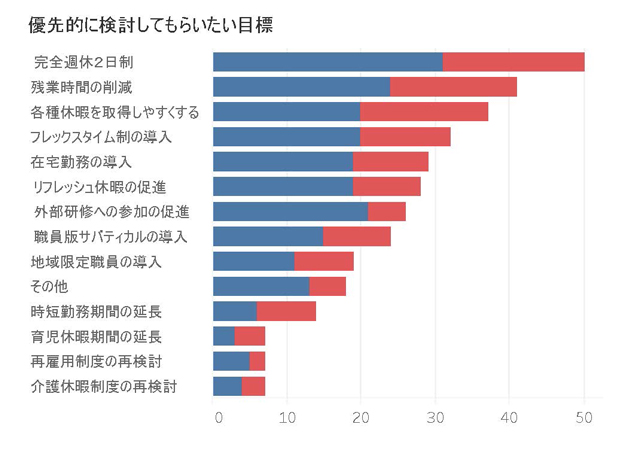

「働き方改革法」の施行に先立ち、職員が自発的に働き方に関する課題を抽出するため、2018年夏にワーキンググループを開設したところ、業務時間外の任意の活動であるにもかかわらず、全職員200名のうち約70名が参加。「参加は難しいけれど、関心があるので勉強会の進捗状況を発信して欲しい」という声が多かったので、キックオフで私がワーキンググループの活動方針を説明した動画をLINE WORKSのトークルームにアップし、参加できなかった職員も情報を共有できるようにしました。その後、導入間もないLINE WORKSのアンケートを活用して検討すべきテーマを挙げてもらったところ、これまでに実施してきた従来のアンケートと比べて非常に多くの回答が寄せられました。これを受けて6つの分科会を立ち上げ、各分科会の議論には、対面してのミーティングとLINE WORKSを併用しています。

過去に行った部署横断的なプロジェクトでは、職員が主業務と並行して参加することは容易ではありませんでしたが、LINE WORKSを使えば時間や場所の制約を受けずに意見交換できることから、トークルームは勉強会のような空間になっています。対面の会議では若手職員が発言しづらい雰囲気がありますが、トークなら年齢や役職に関係なく誰もが活発に意見を述べられますし、ログをたどることで議論の流れを振り返ることができるのもLINE WORKSの大きなメリットだと思います。このワーキンググループはあくまでも職員の自発的な勉強の場であり、制度改革のための要望を出す事を目的とした場ではありませんが、各分科会における部署を越えた議論を重ねて得られた成果は近く中間報告としてまとめ、学園の働き方に関する制度設計の参考材料にしたいと考えています。

学園総合情報センターや教職課程センターならではのLINE WORKS活用法はありますか。

渡邊さん :

学園総合情報センターには、基幹システムやクライアントPCなどに関する各部署からの問い合わせが頻繁に寄せられますが、導入後はその多くが内線電話からLINE WORKSに移行しました。電話だとできるだけ即答しようとして自分の作業を中断することがありましたが、トークによる問い合わせなら手の空いたときに返信すればよいという雰囲気があるので、対応への心理的な負担が軽減しました。

前川さん :

教職課程センターによる教員採用情報の効果的な発信手段を学園総合情報センターの渡邊さんに相談したところ、「LINE WORKSの部署アカウントをつくれば、『LINE@』のように学生のLINEに情報を配信できる」とアドバイスされました。これを受け、個々の学生のLINEとの外部トーク連携を図り、求人情報やボランティア募集などの一覧をトーク画面からPDFで送信できる環境を整備しました。学生にLINEへの通知希望者を募ったところ、教職課程履修者の多くが登録。

センターから情報発信をする際は、学年や専門教科別で同じ内容を学生さん個人個人に送る必要がありますが、それを効率的に行うために、学生のアカウント表示名に、氏名、学籍番号、専門教科、採用を希望する自治体や校種(小学校・中学校・高校)などの情報をタグとして追記しています。1名の学生に送ったトークを「転送機能」で転送先のトークルームを検索する際に、タグで検索して並んだアカウントにチェックするだけで、必要とする学生に情報をピンポイントで送信することが可能です。

LINEを利用していない学生もいるのでポータルサイトへの情報配信は継続していますが、作成や貼り替えの作業負担が大きい紙の掲示物は廃止することができました。LINE WORKSで送信した情報に対する学生のレスポンスは非常に速く、「既読」が付くので伝えたい情報が学生にきちんと届いていることも実感できます。

校務のさらなる効率化に向け、今後LINE WORKSをどのように活用していきたいですか。

梅沢さん :

コミュニケーションツールをうまく使えば、多くの人が参加しやすい環境をつくれることがわかりました。大学は縦割り組織になりがちですが、課題解決には横串を刺して部署横断的に意見を集約することが必要なので、今後もLINE WORKSの機能を活用していきたいと思います。

渡邊さん :

大東文化大学のキャンパスは東京と埼玉にあるので、音声・ビデオ通話で両キャンパスを結んで会議を行えるようにすることを検討しています。

前川さん :

教職課程センターには、既卒者対象の教員採用情報も多いため、卒業生にも採用情報の配信をすることで、在学中だけではなく卒業後もサポートしたいと考えています。

※掲載している内容、所属やお役職は取材を実施した2019年1月当時のものです。